あなたは心臓病が脳卒中と関係が深いことをご存じですか。

このホームページをいつもご覧いただいている方や看護師さんは、良くご存じの方が多いと思います。ただ、初めて耳にされる方は驚かれるかもしれません。

今回は心臓病と脳卒中の関係をまとめてみます。

このページは、私が市民講座・心臓病教室などでお伝えしている内容です。あなたが看護師さんであり、もし一般の方向けに話すことがあればご活用ください。

また、PowerPoint資料が欲しい方はぜひご連絡ください。

脳卒中とは

まずは、脳卒中についてのビデオをご覧ください。

元サッカー日本代表監督のオシムさんです。先日ご逝去なさりました。

オシムさん以外にも、脳卒中になった有名人はこの他にも多数いらっしゃいます。

オシムさんは左手を使っていません。後遺症は左麻痺ですね。予防と発症時の対応の大切さが語られています。オシムさんは眩暈やくらくらするなどの予兆を感じていたんです。その時点で受診しておけば、脳卒中にならなくて済んだかもしれないのです。くわえてストレスが良くないことも語られています。

このオシムさん、心臓が原因の脳卒中だったのです。

脳卒中という疾患の特徴

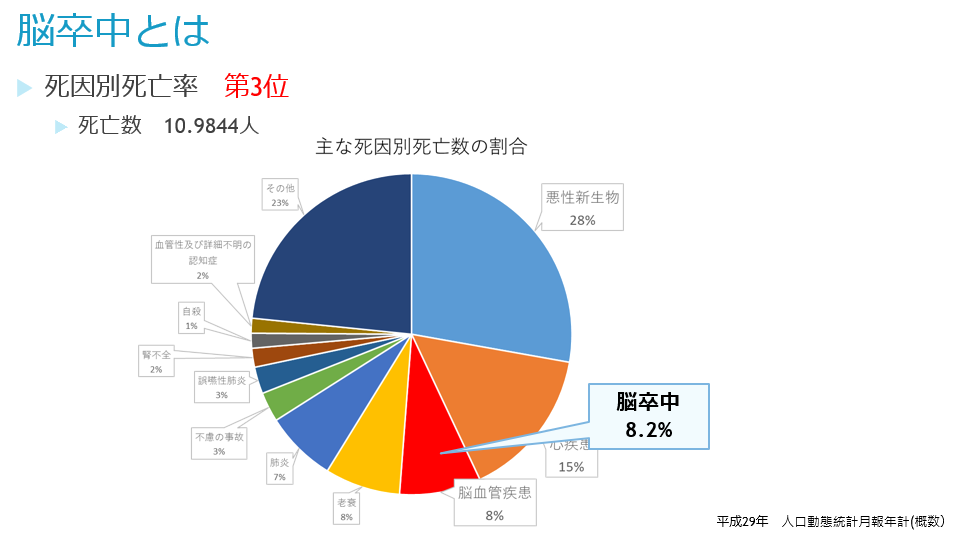

ここで、脳卒中の死亡率を示します。

少し古い統計ですが平成29年であれば死因別死亡率、第3位です。8.2%ですね。4位が老衰、5位が肺炎と続きます。近年順位は変わりますが、年間10万人の人が無くなる疾患であることは変わりません。

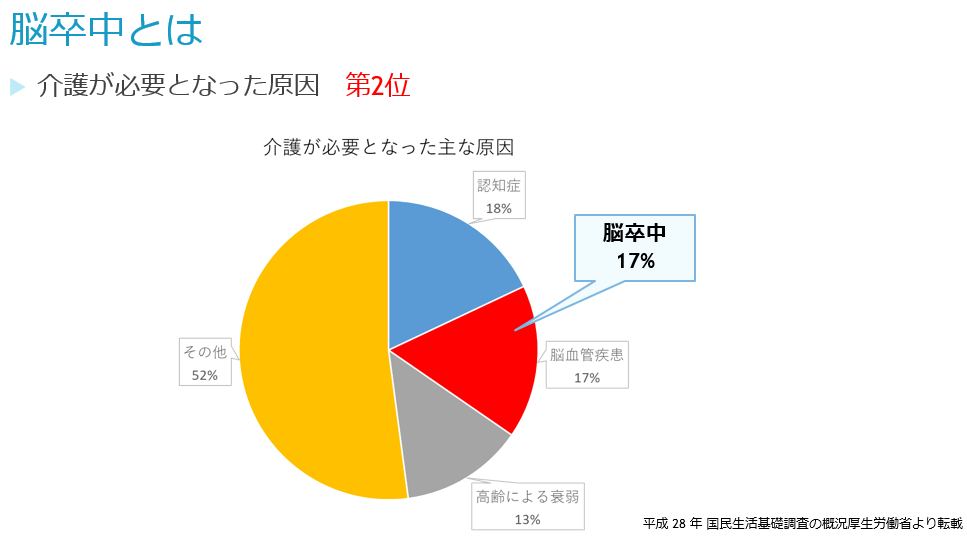

そして介護が必要になった原因第2位です。脳卒中は死亡する人が多く、救命できても重い後遺症が残る疾患である。何とか助かっても、介護が必要になる人が多いという現実があります。

脳卒中は急に発症する脳血管障害

あらためて「脳卒中とはどんな病気ですか」と聞かれたら、どう答えますか。脳卒中とは、急に発症する脳血管障害のことです。ゆっくりではなく、急にです。

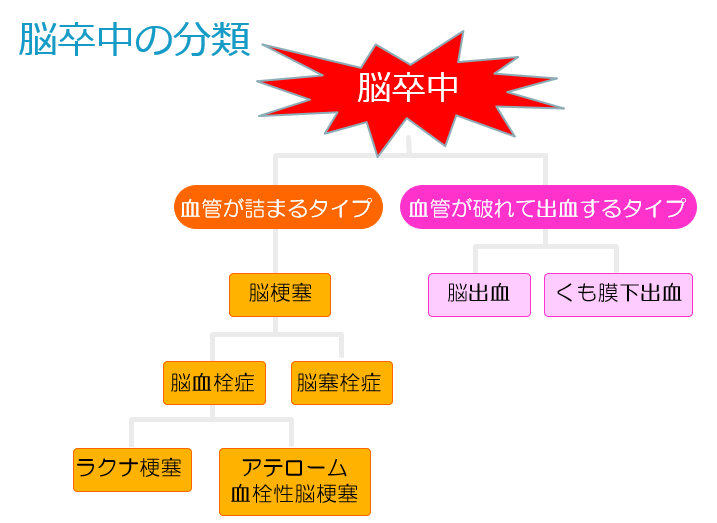

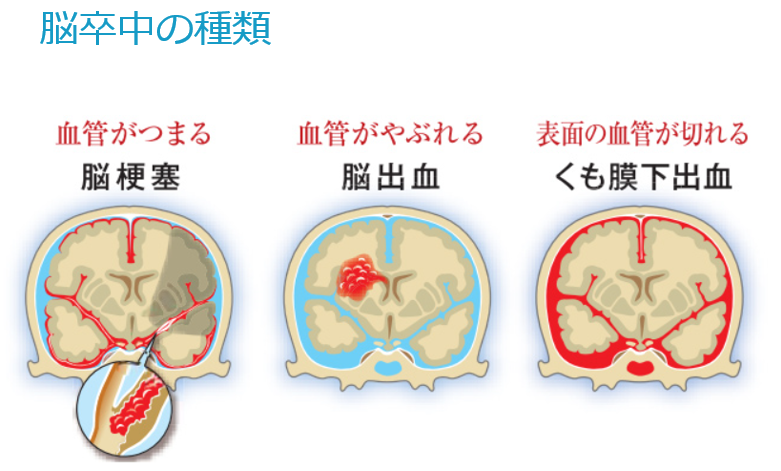

血管が破れて血が出るのと、血管が詰まるのと2種類です。詰まるのが脳梗塞で、血が出るのは脳出血。昔は脳溢血ともいいました。

もうひとつはくも膜下出血です。脳梗塞:脳出血:くも膜下出血が7:2:1くらいの割合と思ってください。脳梗塞が多いのですね。

これら脳卒中、いろんな種類があります。血管が破れて出血するほうは、割とシンプルです。一方、血管が詰まるタイプはちょっと分類が多いですね。

脳卒中の種類、おおまかには次のイラストを確認ください。

脳卒中発症と再発の危険因子

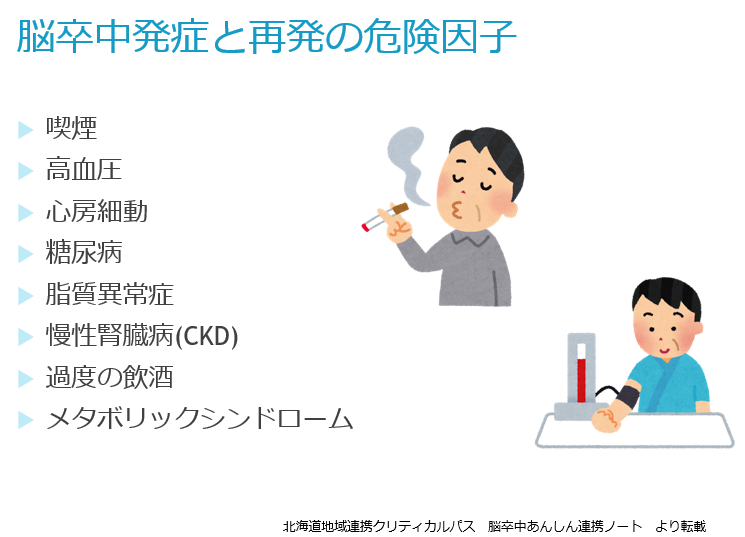

脳卒中には原因があります。ここで脳卒中発症と再発の危険因子を示します。

これを聞いてドキッとされる方もいらっしゃるでしょう。

しかし実際これらに当てはまる方、まして複数当てはまる方は脳卒中になりやすいことは事実です。

本日は時間の都合上詳しいご説明は控えますが、ぜひかかりつけ医に内服などを含めた生活習慣病の管理をご依頼ください。

タバコはをやめるのがつらいことは理解できますが、やめたほうがいいです。困っている方は禁煙外来を受診してください。意志の力だけでなく、薬の力をかりれば比較的簡単にやめることはできますよ。

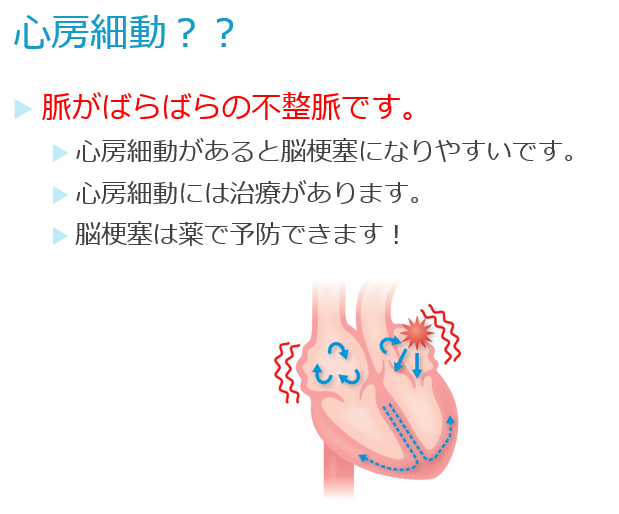

これら脳卒中発症と再発の危険因子のうち、心房細動という心臓の病気があります。この心房細動はなかなかわかりにくい上、重症脳卒中の原因となります。

なおタバコが2~4倍、心房細動が2~7倍脳卒中再発率を高めると言われます。

心房細動

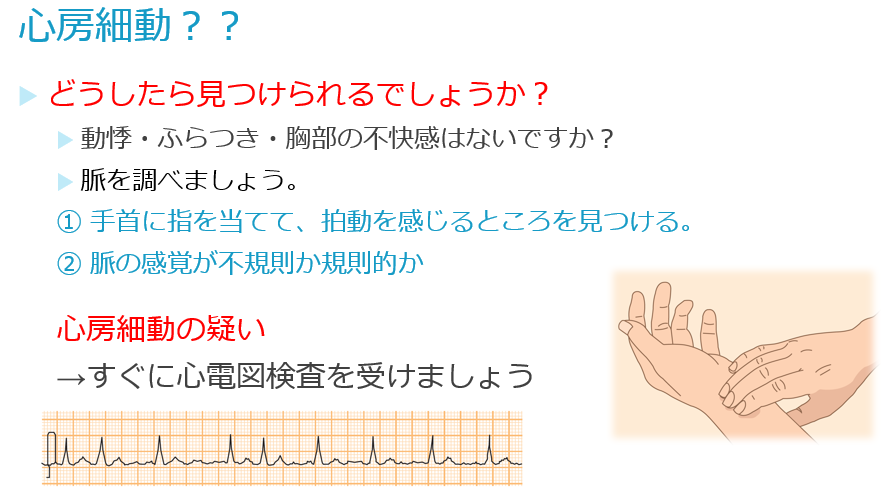

心房細動とは、脈がばらばらの不整脈です。この心房細動、どうしたら見つけられるでしょうか?

たとえば動悸・ふらつき・胸部の不快感はないですか?あるのに放置してないですか。もしこのような症状があるのなら、脈を調べてみるとよいですね。不規則な場合、心房細動の疑いもあります。

心房細動はどう発見する?

動悸・ふらつき・胸部の不快感などの症状があるのなら、かかりつけ医に相談しましょう。そして心電図検査の必要性を判断してもらいましょう。

この不整脈ですが、普通に生活していると意外に気づきにくいのです。これまで、健康診断などで不整脈を指摘されていませんか。もし放置しているのなら、今すぐかかりつけ医に相談してくださいね。

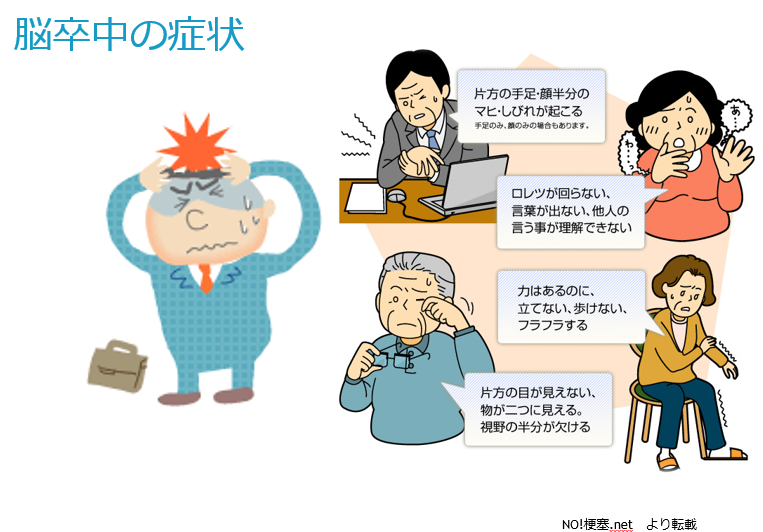

脳卒中の症状

脳卒中の症状について説明します。脳卒中と言えば、激しい頭痛というイメージはないですか?

確かに頭痛も考えられますが、もっと多いのは麻痺・言語障害・失調・視野障害です。

こうした症状があれば、救急車を呼ぶのを躊躇わないでください。かかりつけ医を経てからでは間に合わないことがあります。普段の健康管理はかかりつけ医ですが、脳卒中を疑う際は救急車で専門病院です。脳卒中と思ったら、脳外科・脳神経内科がある病院に、急いで受診です。

近年、脳卒中の手術・治療は飛躍的に進歩しています。以前は脳卒中は治らない病気でしたが、今では治る脳卒中もあります。メディアでも多く紹介されていますから、ご存知の方もいらっしゃるでしょう。

代表的なのは、rt-PA(組織プラスミノーゲンアクチベータ)と血行再建術です。これら2つは、上手くいけば後遺症を残さないこともあります。

脳卒中を疑ったときの対応

ここに示したのは、脳卒中標語です。なぜ様子見がいけないのか。

それは、脳卒中急性期治療は時間に限りがあるからです。先にお示ししたrt-PAは発症から4.5時間以内、血行再建術は6時間以内、場合によっては24時間以内です。これを1分でも過ぎれば、治療できないのです。時間がどれだけ大切か、わかりますね。

脳卒中になられた方、ご家族で経験された方もいらっしゃるでしょう。

脳卒中になってもその人らしく生きていくことはもちろん可能です。ですが、脳卒中をさけることも非常に大切です。脳卒中になった時の適切な対応が、その後の人生を左右することがあります。後遺症はできればさけたいですよね。このため、不整脈を放置することのないようにお願いします。

本日お話しした内容は、日本脳卒中協会のHPにもあります。ぜひご参考ください。

おわりに

本日は「脳卒中と心臓病の関係」、そして「脳卒中が起こったときの対応」をお話ししました。一人でも多くの方が、脳卒中を回避できることを願っています。仮になってしまっても、できるだけ後遺症が軽く済むことを願います。

これをご覧になった看護師さん、もしよろしければ患者さん・ご家族さんをはじめ多くの方に伝えて差し上げてください。

本記事が、脳卒中発症・再発予防のお役に立てば幸いです。