看護師として脳神経外科や脳神経内科で働いていると、脳卒中患者さんから自動車運転再開の相談を受けることがあります。発症前に自動車運転をされていたなら、今後も運転を希望するのはごく自然ですね。

その一方、脳卒中は後遺症を伴う疾患です。看護師として運転再開を応援したい半面、無責任なことは言えません。適切なアドバイスができるよう、脳卒中後遺症は自動車運転にどんな影響を与えるか、そして運転再開にはどんな手順を踏めばいいか知っておきましょう。

脳卒中が運転に及ぼす影響

脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)とは死亡率も高く、助かったとしても後遺症を残す疾患です。脳卒中を発症すると、この後遺症が自動車運転へ影響を及ぼす可能性があります。

脳卒中の代表的な後遺症は、運動障害と認知機能障害です。

運動障害で最も多いのは片麻痺です。身体半分の運動麻痺です。これに感覚障害を伴うこともあります。片麻痺があれば、運転に支障をきたすことが容易に想像できますね。

もう一つは認知機能障害です。脳血管性認知症・高次脳機能障害です。脳血管性認知症とは、脳卒中が原因で認知症を発症した状態です。

次に高次脳機能障害の定義を示します。

- 高次脳機能(認知)とは、知覚・記憶・学習・思考・判断などの認知過程と行為の感情(情動)を含めた精神(心理)機能を総称する。

- 病気(脳血管障害・脳症・脳炎など)や事故(脳外傷)によって脳が損傷されたために、認知機能に障害が起きた状態を高次脳機能障害という。

少し複雑なので解説します。何が「高次」なのかを知れば、理解が深まると思います。

運動・感覚・呼吸など人間が生きるための機能を(低次)と仮定した場合、より「高次の」という意味になります。これには、話す・聞く・考える・判断する、などがあります。

つまり、直接ヒトの生・死には関係しないが、人間らしい生活のためには欠かせない脳機能の障害のことを言います。

運転には高い能力が必要

例え後遺症があっても、住み慣れた自宅であれば一人で生活できる方はあります。

ただ、何の問題もなく生活できていた方でも、自動車運転となると様相が異なります。それだけ自動車運転には高い能力が必要なのです。

時速60kmを超えるスピードで1トンを超える物体を操作するのです。絶え間なく変わる環境に適応し、正確に素早い判断と操作を求められるのが自動車運転です。道路わきから急に子どもが飛び出すかもしれません。慣れた道だけを走る予定でも、通行止めなどがあれば急に知らない道を走ることになります。運動機能・認知機能に障害がある場合、はたして対応できるでしょうか。

自分がけがをするのはもちろん良くないですが、運転により人を殺傷する危険性があることを決して忘れてはなりません。これを踏まえた上で、自動車運転再開の相談に乗ってほしいのです。

運転再開を希望されたら

自動車免許を保有している方が、脳卒中等を発症し(一定の病気)運転再開をご希望される場合、以下のように道路交通法で定められています。

- 運転免許センターで自動車等の安全な運転に支障があるかどうかについて適性相談、または臨時適性検査を行い判断する。(一定の病気に係る免許の可否等の運用基準)

注意点

- 虚偽の申告 虚偽の申告で免許を取得、更新すると罰則が適用されます。

- 公安委員会は運転免許受験者や更新者に一定の病気等に関する症状の質問をすることが可能になり、症状があるにも関わらず虚偽の回答をして免許を取得または更新した者は、1年以下の懲役又は 30 万円以下の罰金刑を受けることになります。

- 医師による届け出:一定の病気の症状がある患者を診察した医師が、任意で患者の診断結果を公安委員会に届け出ることができます

道路交通法一部改訂 H26.6.1

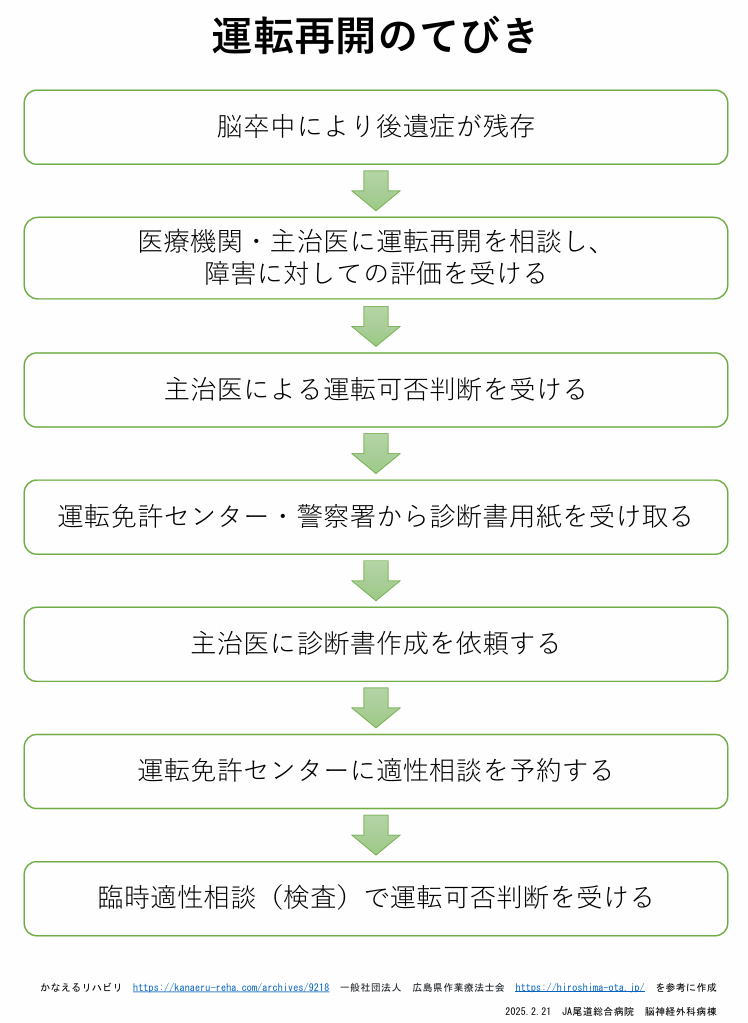

これを踏まえた上で、自動車運転再開を目指す方のフローを示します。相談を受けたとき、このフローに沿って対応ください。

脳卒中後の自動車運転再開についてみてきました。

脳卒中後の自動車運転の再開を、患者・家族個人の判断のみで行うことはお勧めできません。患者・家族から相談を受けた際は、必ず主治医の診察と運転免許センターの適性検査を受けていただくよう伝えてください。また、法令は変わる可能性があります。本記事だけでなく、書籍や専門家などから常に最新の情報を得ていただくようお願いいたします。

本記事の情報が、看護師さんのお役に立てば幸いです。